El gran momento de Colil

El

libro hace gala de un manejo de géneros literarios avanzado que no le teme al

relato negro, al thriller, el goticismo o lo fantástico; muchos caminos que

buscan representar el farsesco proceder de la justicia respecto a los crímenes

de la dictadura.

Cosas que no creerías. Juan Ignacio Colil. Santiago: Cormorán Ediciones, 2024, 149 páginas.

Hay

que decirlo con toda claridad: Juan Colil es el mejor cuentista nacional de la

actualidad. Su persistencia y su estilo único le permiten fusionar una cadencia

oscura, la conformación precisa de atmósferas y personajes evasivos, que

parecen estar siempre encarando su memoria.

Cosas

que no creerías es un conjunto

de relatos en torno a la impunidad, llevados por narradores vinculados de una u

otra forma delitos prescritos o cuyos autores fueron favorecidos por alguna

autoridad para evitar las sanciones legales. Predomina aquí un tono casi

testimonial en voces que se niegan al olvido. Recordar y desear justicia parece

ser lo único que los mantiene en pie.

Doce

historias y doce protagonistas. Individuos de pocas palabras, con vidas comunes,

pero analíticos. Ellos, repentinamente se ven insertos en una trama de crimen y

muerte que posee dos aristas: haber sido

víctima y requerir venganza o convertirse en investigador por cuenta propia,

operando como un detective de la memoria subterránea del país. Los hechos están

todos asociados a la dictadura.

“Tres

boletos” expresa en plenitud el peso de una injusticia. Un conductor de tren se

topa por casualidad a un sujeto con sus nietos. Un aparentemente tierno

abuelito, pero que en el pasado fue un criminal. El narrador recuerda a

Octavio, su amigo y surge la impotencia, el dolor, pero también una sombra

demasiado espesa, algo así como una traición apenas insinuada. A volver al

presente piensa: “Qué podía hacer, gritarle asesino, sapo, y qué más”. Colil

construye un cuadro moroso, imprevisible, mediante un fraseo breve, seco, separado

de emociones evidentes, pero dejando sentir todo el peso de una racionalidad que

está del lado del criminal y que no deja lugar al deseo de venganza.

Reconstituir

el pasado es parte central del relato “Rawson”, centrado en un vecino de un

barrio de Recoleta, quien en 1971 detonó una bomba en un cuartel de la policía.

Hecho que llegó a oídos del narrador, mediante la voz de su madre. Este hecho

motivará una búsqueda extraña, ya que no podemos entrar a las motivaciones que lo

impulsan a realizar una exhaustiva investigación de un suceso lateral y perdido

de su infancia. Solo queda elucubrar, quizás recuperar parte de la memoria

materna o una muy tardía admiración por quien parece considerar un hombre

heroico, que merece ser rescatado del anonimato, como si buena parte de la vida

del protagonista se jugara en ello.

Dentro

de los relatos más destacables se encuentra “Por una cabeza”. En la línea del

policial fantástico, nos enfrentamos a Flores un detective a punto de jubilarse

que es convocado a participar en un último caso. El detective arrastra la

muerte de su compañero Quintana. La narcolepsia de Flores, le impidió ser

testigo del fatal desenlace al interior del vehículo compartido por ambos. Al

parecer por esa razón es destinado a un perdido poblado sureño donde ocurrió un

robo. Un hecho muy menor que deriva en una intrincada trama sobrenatural donde

cada detalle opera como una red de indicios-trampas urdida con precisión en su

tono macabro y secuencias de hechos ¿sobrenaturales?

Se

podría decir que el volumen deja en claro que más allá de los recuerdos

particulares y los ejercicios individuales por seguir manteniendo vivo el deseo

de justicia, lo que une los relatos es que toda memoria es memoria del fracaso.

Y es precisamente por eso que la literatura, adquiere tanta importancia en

Colil: porque el acto de narrar el fracaso aminora un poco su poder destructor,

como si el relato pudiera todavía oponerse a esa fuerza arrasadora que viene

del pasado.

El

libro hace gala de un manejo de géneros literarios avanzado que no le teme al

relato negro, al thriller, el goticismo o el clima fantástico. Intensificando

su preocupación estético-política por aquellos y aquellas víctimas que carecen

de lugar en la memoria del país.

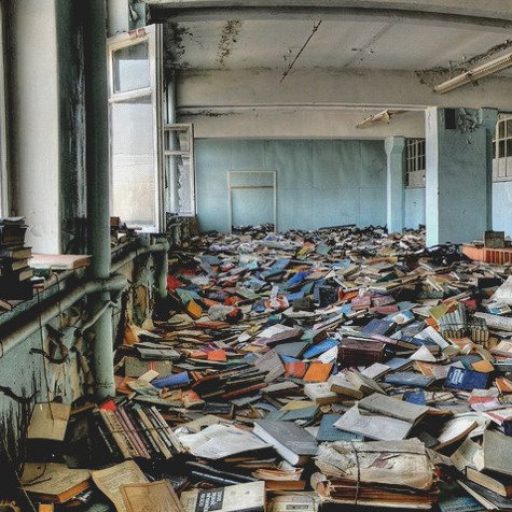

Mis

únicos reparos se refieren, en primer lugar, al prólogo: la literatura no requiere presentaciones, debe

sostenerse sin apoyos. Particularmente en el caso de un autor, que a estas

alturas no necesita insertar loas en sus libros. El prólogo ensucia, no ayuda. Igualmente

ocurre con las fotografías interiores, realizadas por el autor, que constituyen

un divertimento más que un aporte al conjunto.

Fuera de estos asuntos, digamos externos, Juan Ignacio Colil demuestra en plenitud su gran sello: una prosa ensordinada, donde todo resulta, como se dice en Chile, quitado de bulla, pero con una potencia enorme. Con una naturalidad de excepción, su escritura se sustenta en un conocimiento técnico preciso, capaz de montar historias siniestras en dos o tres párrafos. Cosas que no creerías es un gran momento dentro de su producción narrativa.